課題

長針が真上向きのときの、○時ちょうどの時刻が読めるようになり、次の段階として、○時半の学習に入るところ。

短針が特定の数字ちょうどの位置を指していないときに、何時と読むのかについて学ぶ。

教材・支援ツール

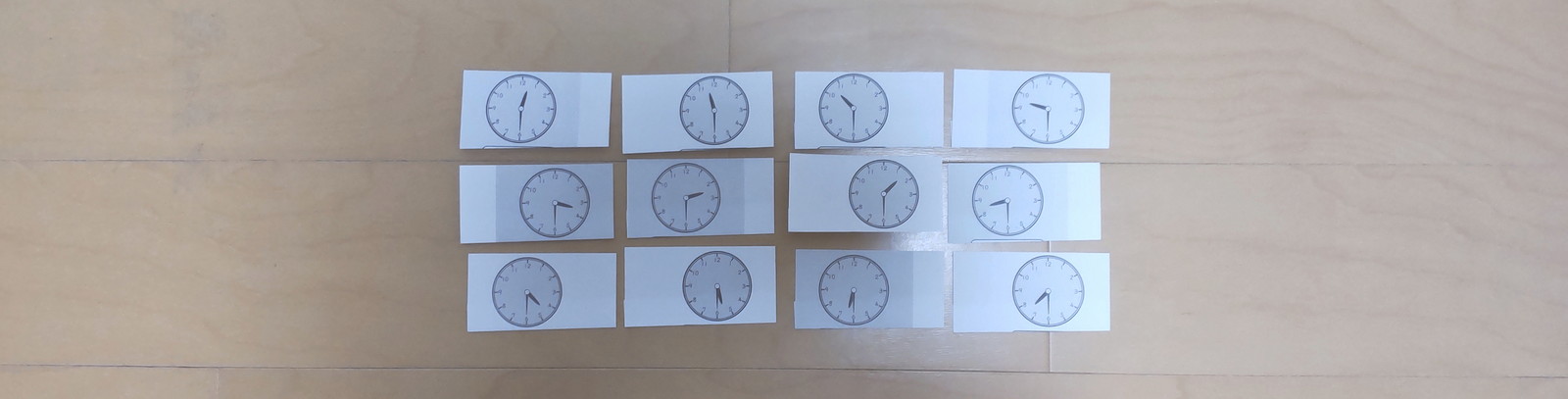

○時半のプリント。1枚1問になるように、プリントを裁断する。

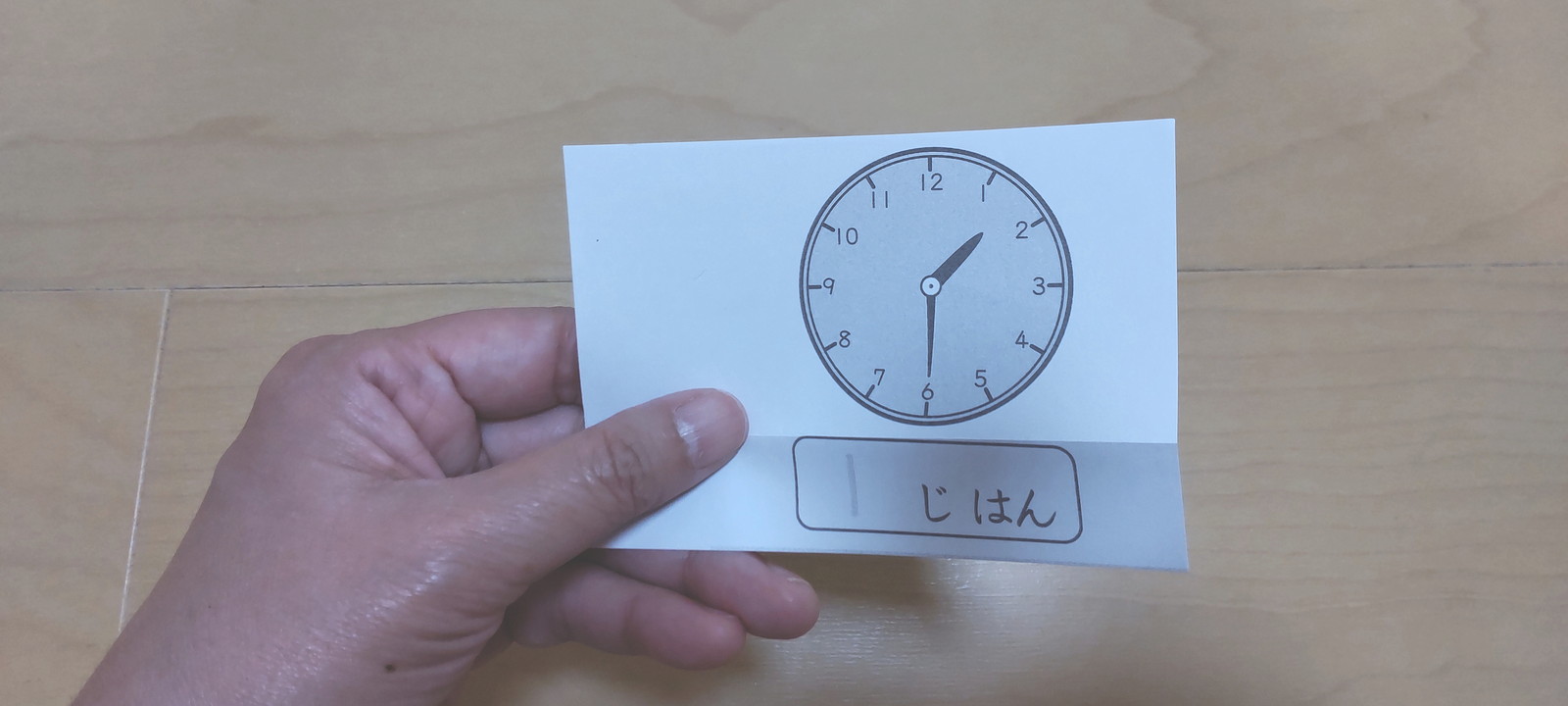

答えの欄は、初めて取り組むときには、「じ はん」の文字と、薄く数字も印字してある方が、子どもが安心して取り組みやすい。

答えの欄は裏側に折り返しておく。

提示方法と言葉かけ

1時半から12時半まで、12問分のプリントを用意。ランダムに出せるようにしておく。

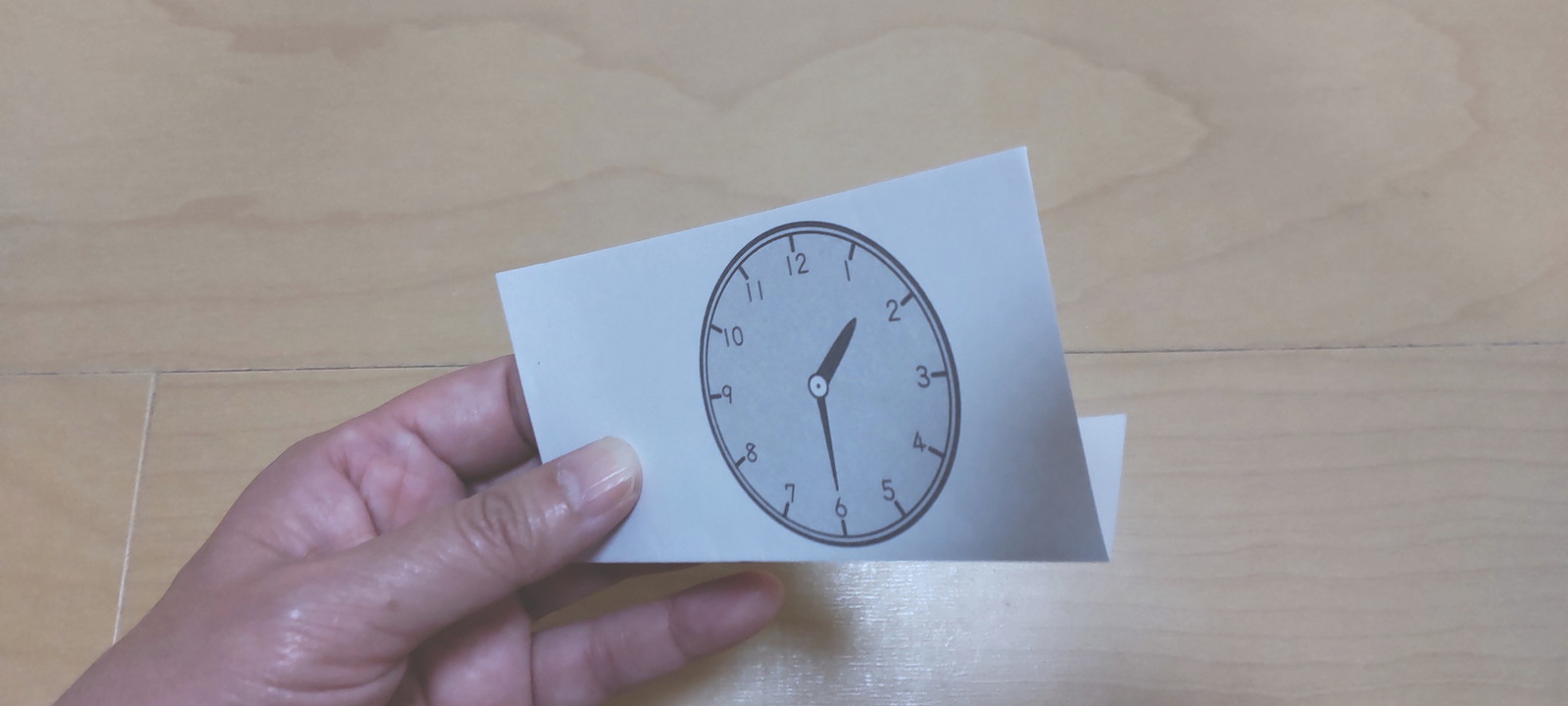

プリントを1枚提示する。

「長い針が一番下を指しているときは『半』です。」

「短い針は、何と何の間にありますか?」(数字を指さしながら。)

子どもに答えてもらう。答え方に戸惑っていたら、再度、数字を指さしで示す。

「そうだね! 1と2だね。」(※「1時半」のプリントの場合)

「1時になりました。2時には、まだなっていません。何時半ですか?」

子どもに答えてもらう。

「そうだね! 1時半、大正解!」

折り曲げた部分を開いて、答えを書きこんでもらう。

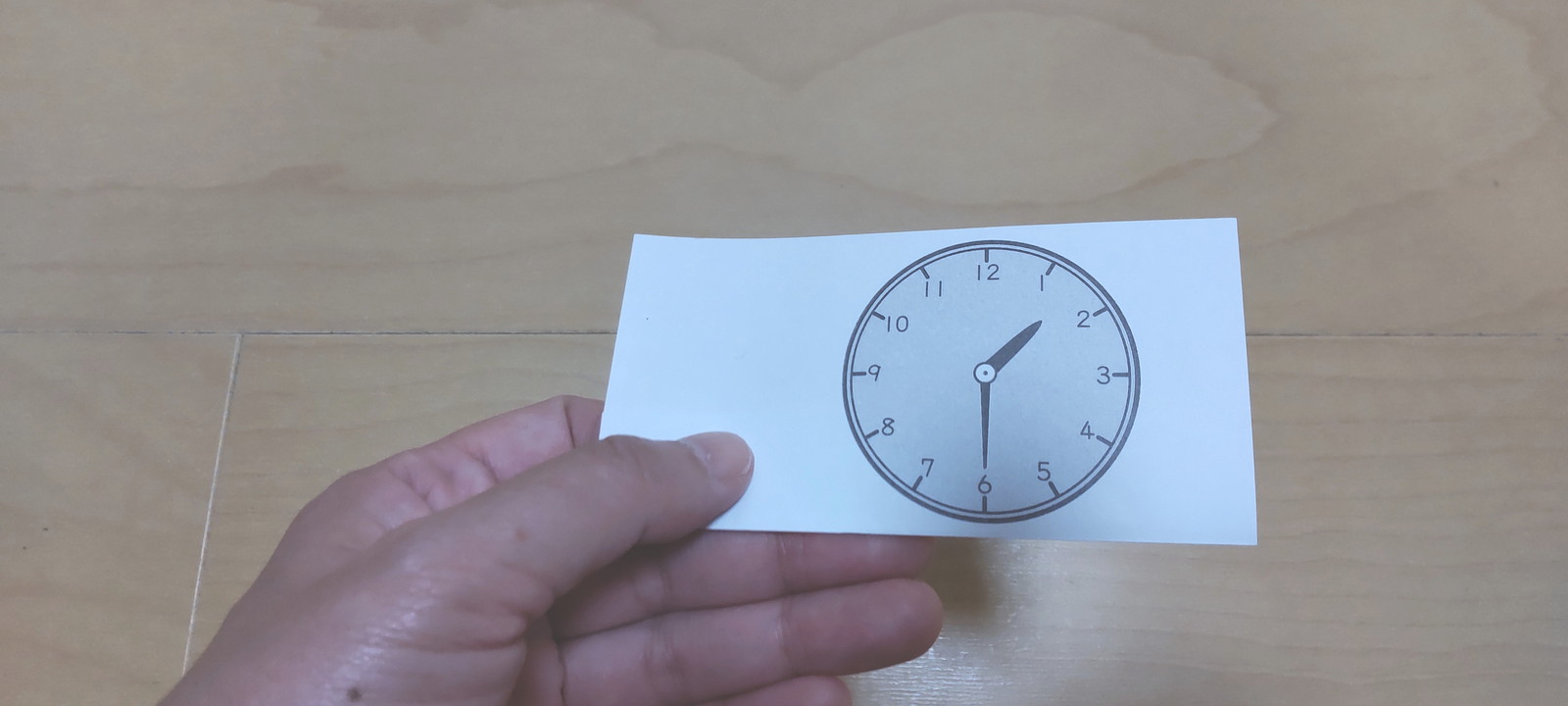

あと11問も同様に取り組む。途中で法則がわかってきた様子が感じられたら、徐々に支援を減らしていく(子どもが間違えないように、必要十分に支援する)。

ねらい

法則の解説をすることなく(説明を聞くことが好きではない子が多いため)、かつ、間違えさせずに、読み方を理解し、○時半を読めるように導くこと。

「まだなっていません」の意味が理解できる子ども向けの方法なので、言語理解がそれより前の子どもには、別の言葉や図示、流れ等が必要になります。

効果

1時半から12時半までをランダムに提示して、12問、取り組みました。

最初の方は、私の言葉をすべて聞いてから、おそるおそる「○時半?」と答えていましたが、だんだん法則を理解し、最後の方は、プリント(時計の絵)を提示したら私の言葉を待たずに「○時半!」と元気に答えてくれました。

考案

フクイユウ